지난 1탄(https://semiconductor-digest.tistory.com/409)에서는 대한민국 반도체의 현황을 알아봤습니다. 시장규모와 어떤 것을 판매하고 있는지, 그 규모는 어떤지가 주된 내용이었는데요. 이번 글에서는 대한민국 반도체가 세계에서 어떤 강점과 약점을 가지고 있는지 알아보겠습니다.

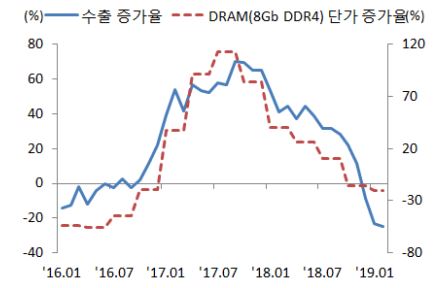

대한민국 반도체의 강점은 확고한 메모리 반도체 기술 우위에 있다는 것입니다.

한국은 세계 메모리 반도체 시장의 과반을 점유하고 있으며 중국 등 후발국과의 기술 격차도 크기 때문에 경쟁 우위는 당분간 유지될 전망입니다.

2018년 매출액 기준 우리 기업은 세계 메모리 시장의 63.7% (DRAM 시장의 72.3%, NAND 시장의 49.5%)를 점유하고 있습니다.

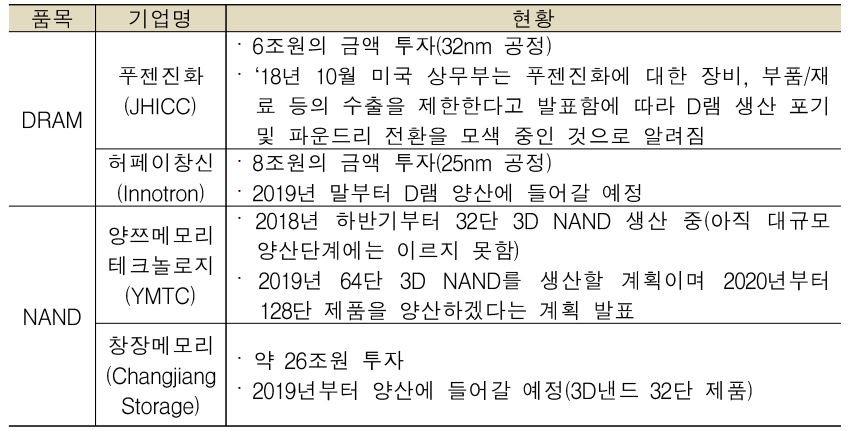

DRAM의 경우는 한국 기업들은 10 나노대 공정으로 제조되는 제품이 주력인 반면 중국에서는 아직 20 나노대 공정 양산에 성공한 기업조차 없습니다.

NAND의 경우도 양쯔메모리(YMTC)에서 2018년 하반기부터 생산을 시작했지만 대규모 양산 단계는 아직 이르지 못했습니다.

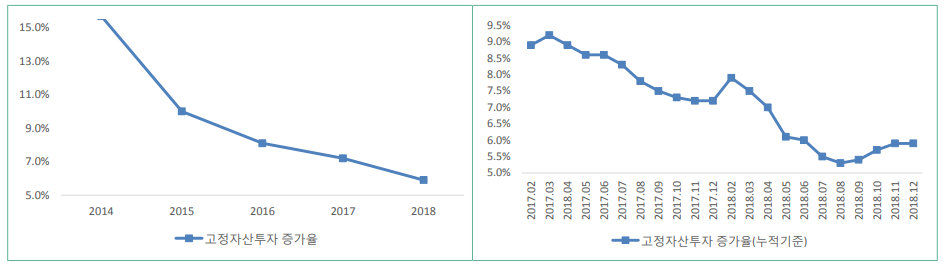

이런 현상은 반도체 공정 미세화의 난이도가 높아짐에 따라 가시화되고 있으며, 대규모의 R&D 및 설비 투자비용을 감당할 수 있는 선두 기업들을 중심으로 첨단 공정 도입이 추진되고 있는 중입니다. 이 때문에 후발 기업들의 진입 장벽은 높아지고 있습니다.

다음은 대한민국 반도체의 약점입니다.

1탄에서도 잠깐 언급드렸지만 대한민국의 반도체는 설계 부문에서의 경쟁력이 떨어져 있습니다. 지속적인 투자로 인해 최근 시스템 반도체 위탁 제조(파운드리) 역량은 크게 개선되었지만 설계 부문(팹리스)의 경쟁력은 중국에 비해서도 뒤쳐져 있습니다.

여기서는 파운드리와 팹리스부분을 각각 나눠 살펴보겠습니다.

먼저, 파운드리 입니다.

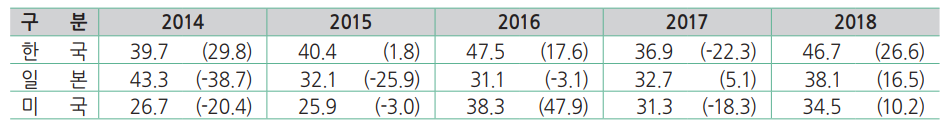

한국의 시스템 파운드리 매출 규모는 세계 2위 수준까지 올랐으나 세계 시장의 과반을 점유하고 있는 1위 국가 대만과의 격차는 아직 상당한 편입니다. 2017년 대만의 TSMC는 세계 파운드리 매출의 51.2%를 점유했으며 2018년에는 세계 최초로 7 나노 공정 양산에 성공하는 등 생산 규모와 기술력에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

반면 삼성전자는 2018년 말부터 7나노 공정 양산 및 수주(퀄컴의 스냅드래건 855)에 성공했습니다.

참고로 한국의 동부하이텍이라는 업체가 아날로그 반도체 파운드리 분야에서 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있으나 시장 규모가 작아 매출은 4.9억 달러 수준입니다.

중국의 1, 2위 파운드리인 SMIC와 Huahong Group이 각각 2017년 세계 매출 규모 5, 7위를 차지할 정도로 세계 파운드리 시장에서의 중국의 위상은 상당히 높은 편입니다.

기술 수준별 매출 비중을 살펴보면, SMIC와 Huahong은 28 나노를 기준으로 그 이하에서 매출 비중이 63%를 차지하는 TSMC와 큰 차이를 보입니다.

한편 삼성은 고급 스마트폰용 AP, 서버용 고성능 프로세서에서 생산 비중이 높은 것으로 추정되는데 이는 저가 스마트폰용 AP과 이미지 센서 같은 통신장 비용 반도체 생산의 비중이 높은 SMIC나 미세공정 수준이 낮은(가전용 반도체) Huahong과는 차이가 있습니다.

파운드리의 경쟁력을 잘 보셨나요?

마지막으로 팹리스 산업을 알아보겠습니다.

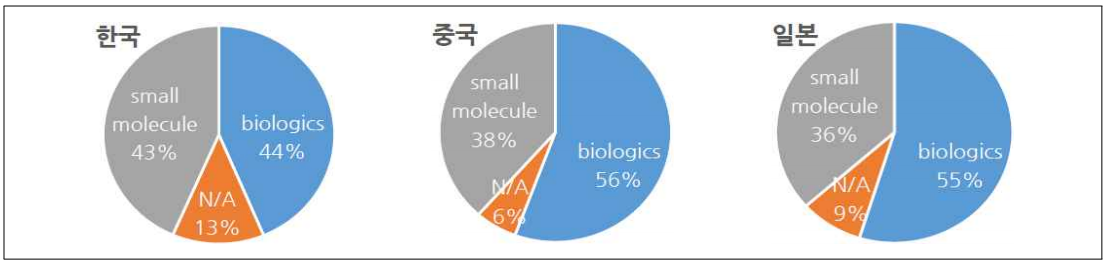

팹리스는 제조 설비 없이 설계만 전문으로 하는 것을 말합니다. 이 산업은 미국이 주도하고 있으며 한국은 대만, 유럽뿐 아니라 중국에 비해서도 뒤처지고 있습니다.

퀄컴, 브로드컴, 엔비디아 등 미국에 본사를 둔 팹리스 반도체 기업이 전 세계 팹리스 업체 매출의 절반 이상을 차지하고 있다고 생각하시면 쉽습니다. 2017년 기준으로 미국이 53%로 가장 높은 점유율을 가지고 있습니다.

세계 팹리스 상위 10개 기업 중 중국 기업은 2개나 되는 반면 한국 기업은 상위 50개 기업 중 하나에 불과할 정도로 규모가 영세한 상황입니다. 대한민국 최대의 팹리스는 LG의 계열사인 실리콘웍스인데 2017년 매출액은 7억 달러였습니다.

우리 반도체 업계가 주목할 점은 메모리, 파운드리 등 제조 산업은 대규모 설비투자뿐 아니라 축적된 노하우가 필요한 반면, 팹리스는 설계자의 역량이 중요한 사업이라는 점입니다. 인재가 정말 중요하단 것이죠. 그 예로 위 표에는 나와있지 않지만 중국의 Cambricon이라는 업체는 스타트업인데 고성능 저전력 AI 칩을 생산해서 유니콘 기업으로 평가받고 있습니다.

지금까지 대한민국 반도체 업계의 배경과 경쟁력을 알아봤습니다.

다음 3탄에서는 앞으로 어떤 기회가 반도체 업계에게 주요하게 작용할지 알아보도록 하겠습니다.

반도체 업계는 다시 호황을 맞이할 수 있을까요?

↓↓아래 쿠팡 배너를 통해 제품을 구입하시면 결제액의 3%가 적립됩니다. 이용해 보세요.

글이 도움되셨다면 아래 광고를 한번 클릭해 주세요. 저에게 소정의 구독료(10원)가 지급됩니다.

'산업 보고서 > 반도체' 카테고리의 다른 글

| [2019 반도체 전망 3탄] 대한민국 반도체는 다시 호황을 맞을 수 있을까? (0) | 2019.04.02 |

|---|---|

| [2019 반도체 전망 1탄] 감소하는 반도체 수출 실적, 그 배경은? (0) | 2019.04.02 |

| 제주반도체 "제주도 특산품, 이젠 감귤보다 반도체" (0) | 2018.06.21 |

| 우리나라 반도체는 시설투자, 품목의 다양화가 절실하다. (0) | 2018.06.21 |

| 자율주행차 시대, 차량용 반도체 시장 주목 (0) | 2018.06.21 |